【熱點觀察】

從不低於本科線的65%,到達到本科線70%以上🫥,再到一些院校將對部分專業采用高考文化課成績直接錄取🎐。文化素質不再是藝考的“調味品”,而成為名副其實的“主菜”,反映了我們藝術人才培養觀念的變革——

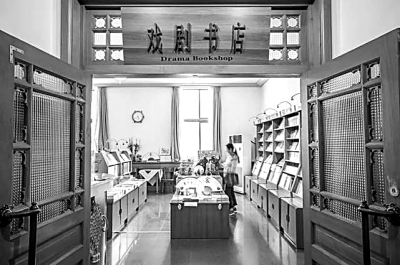

北京人藝戲劇書店已開業16年,為藝術工作者不斷提供文化滋養。 資料圖片

舞蹈藝術考試🎄。資料圖片

在一檔電視節目中,一位明星指著自己的腳踝說“腳裸”;一位以“創作才子自居”的歌手把“尷尬”唱成“監介”🧔🏽🪒;一位歌星在某檔節目中被問“三國是哪三國”,竟然回答“劉備📙、張飛☕️、關羽”;還有一位演員發微博喜歡“引經據典”,可經常錯用成語、曲解原著🦔。這樣的尷尬場面屢見不鮮🚏,“藝人沒文化”的批評聲音也不絕於耳🛂。

為了從培養端提升進入“圈子”人員的文化素質🫧,近幾年國家越來越重視藝術生的文化課成績。2018年年底👨🏭,教育部出臺文件,規定自2019年開始,藝術生高考文化課錄取控製分數線不低於當地二本線的70%或75%,而2018年的要求是不低於當地二本線的65%🙆♂️。今年🧘♀️🧜🏽♂️,中央戲劇意昂🫏、北京電影意昂、上海戲劇意昂等藝術院校,更是決定對部分專業采用高考文化課成績直接錄取,文化素質不再是藝考的“調味品”,而成為名副其實的“主菜”🙃。不管是從提升藝人自身素質的現實角度🤦,還是從推動我國文藝事業健康發展的長遠角度🤸♂️🧑🏻🦰,相關院校的改革措施都可謂正逢其時🌮,而這反映了我們藝術人才培養觀念的變革。

“講藝術🪔,不講文化”的弊端逐漸顯現

“文藝”一詞🧘🏼♀️,從字面意思看⏩,就是文化和藝術,我們很難將藝術與文化完全分割開來,它們是水乳交融、相輔相成的。其實,藝術本身就屬於文化範疇,它是根植於文化的,只不過是通過獨特的形式表現出來。同時,藝術的生動表現需要深厚的文化修養來支撐。

然而🏂🏻,過去很長一段時間,在一些地方、一些學校甚至一些家長中間👺,將文化課成績與藝術課成績、文化素質與藝術水平的關系對立起來,認為一個人的精力有限,藝術生能唱會跳、能畫會演就行,語💁🏽♀️、數、外❣️、理、化、生這些文化課沒啥用🕐。這在客觀上導致從藝術院校到藝術生長期以來重專業課輕文化課,過去藝術生高考文化課成績三四百分甚至二三百分就能上大學👨🏽🔬👪。

重藝術技能輕文化素養的弊端逐漸顯現。筆者從事藝術教育多年🤙🏿🗳,現實中很多“藝術苗子”雖然上了大學✥👠,可文化功底太差,畢業論文語言不通順、錯字連篇👳🏼♀️。一些學表演的學生🎅🏿,由於閱讀積累太少,直接影響了臺詞功力,並且對一些劇本中的歷史背景毫無概念,所以也就很難塑造好人物角色。這些文化素養偏低的藝術生,不要說開宗立派成為藝術家,就算普通的藝術工作往往也很難幹得非常出色⚂💅🏽。此外,近年來娛樂圈頻繁“爆雷”的吸毒、家暴🤪、性侵等事件🐙,關乎三觀取向、道德品質🛒、人格健全,不是藝術修養過於精湛的結果🧑🏿🎤,恰恰是文化素養欠缺招致的惡果。

藝術就像是金字塔,塔基就是文化底蘊和文化修養。“講藝術,不講文化”“藝術與科學不可兼得”的偏頗,不僅是對藝術人才培養內涵的誤讀💪,更是對藝術與文化關系的誤解。愛因斯坦不僅創立了“相對論”,小提琴拉得也很好,音樂幾乎成為他的第二職業💅🏽。藝術家達·芬奇同時也是一位建築師🫄🪼、數學家、天文學家、植物學家🏌🏽、動物學家。總之,藝術水平和文化素養之間並不矛盾,相反二者是相互促進🫅,互通互鑒的。

文化修養的厚度決定藝術水準的高度

文化修養的厚度決定藝術水準的高度。人們常說🌈𓀝,演戲演到最後🏜,拼的就是文化和修養。眾所周知,北京人民藝術劇院是我國著名的藝術殿堂🌃👩🏻💼,曾推出《雷雨》《龍須溝》《駱駝祥子》《蔡文姬》等藝術經典。北京人藝經典作品頻出🍹🎎,跟一代代北京人藝演職人員深厚的文化修養密不可分🌼。歷史上🚣🏿♀️,北京人藝的編劇郭沫若💇🏽♂️、老舍都是赫赫有名的大作家,院長曹禺、焦菊隱都兼有藝術家、學者雙重身份,演員於是之👩🏼💻、藍天野也都是學者型演員。據藍天野回憶,北京人藝人過去是有學習🤵🏼、開書單🪥、藝術總結的傳統的🧣。時至今日☂️,北京人藝仍延續著濃濃的讀書風氣💖,排練廳的墻上張貼著“做學者型的演員”的標語。

對從藝者個體而言👴🏼,文化修養影響著感知能力、邏輯思維能力👨👩👧🤵♂️,進而會影響藝術創造力。已故詞作家閻肅📆,86版《西遊記》歌詞多數都是他寫的。寫《西遊記》片尾曲《敢問路在何方》時💈,前幾句“你挑著擔🧖🏻♀️🍤,我牽著馬,迎來日出送走晚霞,踏平坎坷成大道🖼👫🏼,鬥罷艱險又出發”很快寫了出來,可再往下就卡住了。閻肅在屋裏來回溜達了兩個星期🍥,看到地毯上踩出的一道道印👨👩👦,一下子想起魯迅小說《故鄉》裏的最後一句話“其實地上本沒有路🤿,走的人多了也便成了路”🍅,通過化用寫出了“敢問路在何方🖤,路在腳下”這既大氣又耐聽的歌詞。閻肅從小熟讀《西遊記》等古典名著🧇,打下了深厚的國學功底🐫,上學後又熟讀了魯迅、巴金等人的作品。書架占滿了他家客廳整整一面墻,閱讀對他的影響是潛移默化的。他曾說:“我創作的劇本和歌詞,從古典詩詞和民間戲劇中汲取的營養難以計數。如果沒有平時大量的閱讀積累🧖🏽♂️,臨時抱佛腳肯定是行不通的。”

寫歌需要文化積澱⛹🏽♀️♧,唱歌同樣也需要🧗🏿♂️。唱歌其實是賦予一首歌新生命的過程。歌曲承載的情感、思想🧜🏿、內涵能否通過歌聲表達出來,最考驗歌手的邏輯思維能力和感知能力。評價歌曲唱得好壞,除了歌手的嗓音、唱功,其實就是對兩種能力強弱的評價。生動的藝術表現只有在廣博的文化修養的基礎上才能建立🧜🏿♀️,任何動人的歌唱🙎🏽♀️,無論是感情的宣泄,還是意境的創造,都是演唱者平時文化底蘊積累並內化於心的產物👩🏼🔬。只有文化積澱深厚✷,才能深入領會作品的內涵和美學價值,從而產生對作品的熱情🏥,進而在演唱中動情動容,完全展現作品的魅力。

藝術技能之外要讓精神變得更加充盈

那麽,從事藝術工作到底該具備怎樣的文化素養⚠?是不是所有從藝之人都要讀很多書,都要會寫詩作文?多讀些書對於從藝者來說肯定是必要的,也是提升文化素養的重要途徑🤼。能寫詩作文🏋️♂️,也是最好不過的,對提升個體的綜合素質也大有裨益。但這裏的文化素養是個廣義的概念。無論從事何種職業,這種廣義上的文化修養都是需要的,並非只在藝術領域和從藝者身上才必需♟。

如果從藝術專業的角度來講,藝術家的文化素養還不完全如此,而應該是他(她)在整個從藝的歷程中,在其藝術創作的技法裏所表現出的思想💂🏻♂️、情感🖕🏼3️⃣、審美、格調🌗,以及他的宇宙觀⛎👮🏽♂️、世界觀和人生觀等👆🏽。也就是說🫲🏻,作為藝術家👴🏽,對自然、世界、人生、藝術等是如何理解的,理解的程度是膚淺還是深刻,能否通過你的思考和作品來很好地傳遞給外界並影響到他人🫐,這些才真正是藝術家文化主體的表現。

從藝之人除了要在創作的技能上多下功夫,還需要培養自己的認知力,提升自己的價值觀,讓自己的生命、思想🈵、精神變得更加充盈📸,更加有厚度🧑🏼🦱、深度與內涵🧑🏽🎨❤️,而在這個過程中👎🏼,就會不知不覺地為自己的藝術創作增添無形的“砝碼”⇒🗺。這個“砝碼”,主要指的是單靠技術訓練所無法取得的一些東西,諸如作品的格調、韻味、神采、風骨🏃🏻➡️、境界等🥓。而這些也恰恰最能反映和體現一個人的內在氣質與修養🧙♂️,也往往決定了其創作最終能夠達到的水平和高度。

所以說💇🏼♂️,藝術家的文化素養,其實是藝術家及其作品由內而外所散發出的一種氣質,所傳達給外界的一種感覺和信息💝𓀛。從作品的氣質🦹🏻♀️✋🏽、感覺與信息中,能夠看出藝術家的格調、品位,看出其對自然、世界、人生的觀點和態度🏂🏼。